「転んで骨折した」——そう聞いてまず思い浮かぶのが 大腿骨頚部骨折 です。

実際、骨折にはいろいろな種類がありますが、その中でも特に多いのがこの骨折。

今回は 症状・手術法・リハビリ・予後 についてまとめました。

臨床実習でも見る機会の多いこの疾患について、知識を持っておきましょう。

大腿骨頚部骨折とは?

病院でよく見る骨折部位には

- 大腿骨頚部骨折

- 橈骨遠位端骨折(手首)

- 上腕骨骨折

- 腰椎圧迫骨折

などがあります。

その中でも特に多いのが 大腿骨頚部骨折 です。

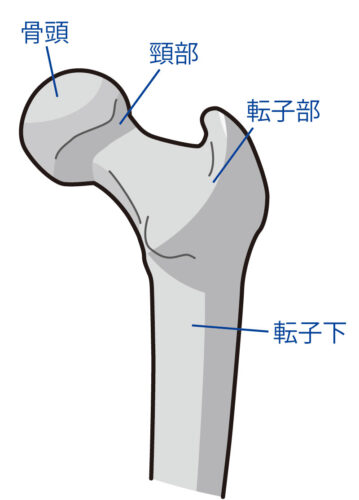

大腿骨は大きく「頚部」「転子部」「転子下」に分けられます。(画像参照)

骨盤にはまっている丸い部分(骨頭)から細く伸びる部分が「頚部」。

ここが折れた状態を「大腿骨頚部骨折」と呼びます。

「ヒビ=骨折ではない」と思っている方も多いですが、医学的にはヒビも立派な骨折です。

よく

私『骨折ですか、大変でしたね。』

患者『骨折じゃないよ。ヒビだよヒビ。』

私『?』

患者『?』

みたいなこともありました。

骨折とは『骨の連続性が絶たれたもの』を指しますので、ヒビも立派な骨折であることを覚えていてください。

誰が骨折しやすい?多いのは高齢女性

大腿骨頸部骨折の約8割が 高齢の女性。

若者は大腿骨の頚部を折ることは少なく、むしろ骨幹部の骨折が多いです。

大きな要因は 骨粗しょう症。

よくCMでも『いつのまにか骨折』なんてやってますよね。

これは基本的に骨粗しょう症が原因です。

骨粗しょう症は高齢になると発病しやすいのです。

女性に多い理由が『閉経』です。

年を重ねて閉経が起こると、途端にホルモンバランスの乱れが生じカルシウム吸収率が低下・骨再生力の低下が起き、骨粗しょう症となってしまうのです。

ですので、『高齢(閉経後)の女性』は特に注意が必要になってきます。

それこそ、家の中でしりもちを付いたり、場合によっては椅子に座ったり咳払いをしただけで色々な所が骨折してしまうリスクがあるのです。

転倒したときの対応

骨折の多くは「転倒」が原因。

もし転倒してしまったら『立てるか立てないか』を確認しましょう。

立てない場合 → 救急車を呼ぶ

もし立てなかった場合、すぐに救急車を呼んでください。骨折が発生している可能性があります。

しかし、近くに電話が無い場合もあるので、自宅に誰かが居た場合は助けを求めましょう。

屋外で転んだ場合は周囲の人に救急車を呼んでもらいましょう。決して無理に立ち上がってはいけません。

骨折している部分に変な荷重をかけてしまうと、さらなる激痛と骨折部以外の組織を傷つけ、治療に時間がかかってしまう上に歩行困難になってしまう場合もあります。

恥ずかしがらずに助けを呼びましょう。

もしも、周囲に人がいない場合は、何かで壁や床を叩きましょう。

大声は体力を消耗するだけなので、大きな音を出してここに人がいるということをアピールしたほうがいいです。

立てる場合 → まず安静にして体調を確認

立てた場合、一旦椅子などに座り状況を確認しましょう。

どこかを打っていないか、出血はないか、可能であれば血圧は急激に上がっていないかなどを確認します。

そして、しばらく休んでいてください。

その為、痛みを感じにくい状態にあるので、まずはその興奮状態が落ち着くまで動かずに安静にしています。時間は5分~10分程度でしょうか。

興奮状態がおさまると、徐々に疼痛が発生してくる場合があります。

これも骨折の恐れがあるので、すぐに医療機関を受診してください。

休んでも特に変化が無く、痛みなく歩けるようでしたら、おそらく大丈夫ですので2~3日様子を見ながら生活してくださいね。

時間が経つと痛みが出ることもあるので、違和感があれば医療機関へ。

骨折が疑われたら、医師からほぼ必ず「手術をしましょう」と言われます。

戸惑うかもしれませんが、結論としては手術を受けた方が良いです。

手術法は大きく2種類

- 人工骨頭置換術

折れた部分を切除し、人工の骨を埋め込む方法。 - 骨接合術

プレートやスクリューで折れた部分を固定する方法。

なぜ手術をするのかというと、大腿骨頚部骨折が非常に治りにくい骨折だからです。

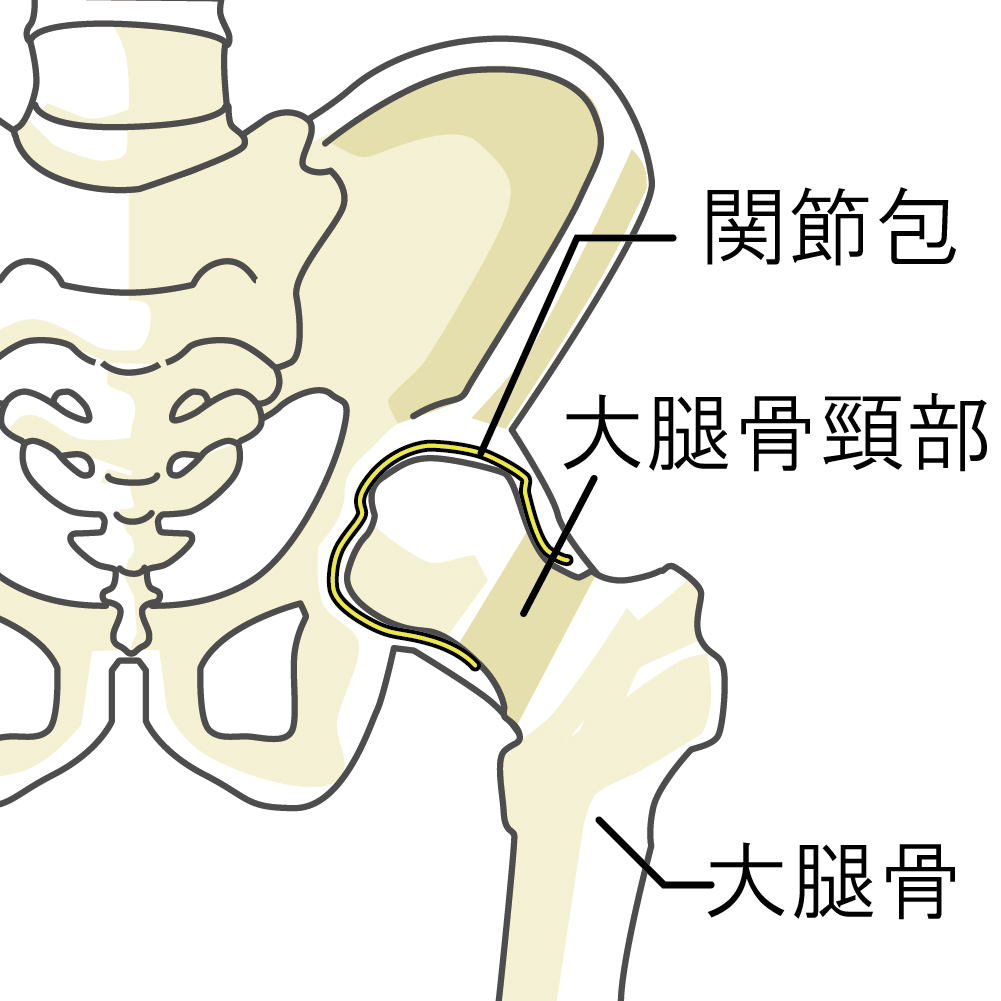

大腿骨は股関節を構成しており、その股関節には『関節包』という袋で包まれています。

大腿骨頚部はこの関節包に包まれており、外部から遮断されている状態です。

骨の表面には骨膜という栄養供給を助ける膜があるのですが、この関節包の中の骨にはそれがありません。よって、関節包内での骨折は『治癒が遅い』と言われているのです。

また、大腿骨頚部に栄養を与えているのが『回旋動脈』という大腿骨頚部から骨頭までをぐるっと巻き込むように走っている血管があります。

その血管から栄養を供給しているので、もし大腿骨頚部が折れてしまった場合、この血管も傷ついてしまうため栄養供給ができなくなってしまいます。

結果、治癒が遅くなる→安静時間が長くなる→長期臥床による廃用(寝たきり)というサイクルになってしまうので、可能であれば手術をしたほうがいいのです。

人工骨頭置換術の特徴

- 痛みが少なく、翌日から歩行練習ができることも多い

- 脱臼のリスクはあるが、最新の人工骨頭は軽くて丈夫で安心

- リハビリ効果も出やすい

骨接合術の特徴

- 手術時間が短い(30分前後)

- 傷跡が目立たない

- 輸血や感染症リスクが低い

- ただし痛みが強く残ることがある

人工骨頭置換術と骨接合術はどちらがいいのか

術式は先ほど申し上げたように『人工骨頭置換術』と『骨接合術』があります。

医者はその人の年齢や骨折状態を見極めて手術を提供するので、医者の指示に従っていただければ間違いないと思います。

基本的にガッツリ折れていれば『置換術』そこまで折れていなければ『接合術』となります。

しかし、それはあくまで目安であり、年齢や既往歴などから医師が決定するものです。

どうしてもどちらか決めてほしい!というのであれば参考までに私目線からお話をさせていただきますと、おすすめは『大腿骨頭置換術』です。

なぜなら痛みが全然違うから。

『大腿骨頭置換術』をした人で『夜も眠れないほど痛い!』という人はあまり聞いたことがありません。

しかも最近では手術をした次の日(若しくは当日)から歩行練習ができるほどしっかりした作りの骨頭も多く出ており、機能的な予後も良いです。

また、以前は『置換術は脱臼しやすい』という話も多くありましたが、最近の骨頭はベアリングもよくできていて、軽く・丈夫なのでちょっとやそっとでは抜けません。

以前勉強会に行ったときは、動画で大腿骨頭置換術を実施した患者さんがバレエダンサーのように足を開排している動画を見たことがあります。

確かに『屈曲・内転・内旋』という脱臼肢位に入った状態で荷重をガッツリかければ脱臼するかもしれませんが、お風呂を跨いだり靴を履くときにちょっと脱臼肢位を取ったくらいでは全く問題ありません。

むしろ可動性を上げるために脱臼肢位の関節可動域練習もどんどん進めていくべきだと考えます。

もしも自然治癒を選んだ場合、3か月以上もギブス固定して動けない状況でいると確実に関節は動かなくなり、歩けなくなるのは間違いないです。(若者は除くが、最近は若い人も手術適応になります)

早急に手術をしたほうが賢明です。

手術時間はどのくらい?

- 人工骨頭置換術 → 1~2時間(最近は45分程度で終わる例も)

- 骨接合術 → 約30分

人工骨頭置換術の場合、概ね1~2時間程度と言われています。

しかし、最近は骨頭の安定性が向上したり、低侵襲での手術が主流になっているので、もっと短い時間での手術が可能です。

具体的に言うと45分前後で終了してしまう場合もあるようです。

ちなみに骨接合術は30分前後で終わる場合が多いです。

しかも傷跡はほとんど見えず、水着を着ても目立たないようにすることも可能とか。

これはうれしいですよね。

しかも手術後は身体機能が良好であれば、10日前後で退院する場合も珍しくないですよ!

術後リハビリの流れ

基本的に骨折後の手術を行ったら『早期離床・早期歩行』を目指します。

以前は2~3日安静にして…まず体重の25%くらいから徐々に掛けていって…なんてやってましたが、今時そんなことをしている病院はなかなかないです。

そんなことしてる間に廃用が進んでしまう…よっぽど状態が不安定なら別ですけどね。

リハビリで大切なのは次の5つです。

- 術部の癒着防止

皮膚の伸張性低下によって関節可動域が低下してしまう場合もあり、それは絶対に防がなければなりません。 - 関節可動域の改善(120度を目標)

最低でも90度は確保しますが、それだけではリハビリは失敗と考えて良いでしょう。

基本的に120度を目指して関節可動域を向上させていきます - 筋力強化(侵入部位によって弱る筋肉が異なる)

最も多い『大腿外側からの侵入』では大腿筋膜張筋と外側広筋が弱化しやすい。

『後外側侵入』では大殿筋が弱化しやすい - 歩行練習(杖や歩行器の正しい使い方も指導)

まずは平行棒内からはじめ、徐々に歩行器・杖・フリーハンドと実施していきます。 - 生活指導(再転倒防止・ベッド配置の工夫など)

脱臼や疼痛増悪のリスクは少なくなったとはいえ、まだまだそのようなリスクはありますので指導をしっかりします。

最近のリハビリは「痛みを我慢してやる」ことはありません。

医師からも『痛みのない範囲で』と指示が来ますので、心配せずリハビリをしてください。

痛いのを我慢してリハビリしてもあまり意味ないですし、痛みを誘発させるセラピストはどうかと思います。

安心して取り組めます。

その後の生活と予後

骨折後の手術を受けたら、早ければ20日前後で退院できると思います。

ただし、もう少しリハビリが必要であると判断されれば、手術した病院(急性期病院)からリハビリ特化型の病院(回復期病院)に転院することになります。

この回復期病院が、私のいる病院ですね。

えー、すぐ帰りたいよ!

と、思うかもしれませんが、大体は患者さん自身が『もう少しリハビリしたい』と望んで回復期病院に来ます。やはりそのまま帰るのは少々不安なんでしょうね。

さて、リハビリをみっちりやって安全に帰れるのか?というと、やはりそうは行きません。

一度転んだ方は、今後も転ぶ確率は高いですから。

さらに、5年以内に再骨折する確率は60% とも言われています。

つまり「また折れる可能性」は非常に高いのです。

骨折を防ぐ最大の治療は「骨を強くすること」

転ばない努力も大切ですが、もっと重要なのは 転んでも折れにくい体を作ること。

骨折に対する最大の治療は骨を強くする!

骨粗しょう症の治療

- カルシウムやビタミンDの摂取

- 薬や注射(例:フォルテオ)での骨強化

こうした取り組みで「健康寿命」を延ばすことができます。

骨折に対する治療法とは、まずは『骨粗しょう症を治す』ということです。

1回転んで骨折するより、10回目に転んで骨折するほうが『健康年齢が伸びる』という意味では同じ転ぶにしても良いですよね。

また、転ばない努力をするよりも、転んでも無事な体であったほうがいいにきまってます。なぜなら、一度転んだ人はまた転ぶから。

『私、もう転びませんから。』

そんな事言っても誰も信用しませんよ。

子供なんかしょっちゅう転んでるけど骨折なんかしませんよね?

ですので、まず第一に『骨粗しょう症を治療し、骨折しにくい体を作る』ことが非常に重要になります。

最近では整形外科に行けばカルシウム吸収薬なんかもくれます。

私のおすすめは『フォルテオ』という皮下注射です。

自分でカルシウム剤を注射するのですが、すごく小さな針なのでちょっとチクッとする程度で済みます。

ぜひ、医師に相談してみてください。

まとめ:大腿骨頚部骨折は高齢者に多い!

大腿骨頚部骨折は本当に多いです。

自分は大丈夫!と思っていないで、せめて骨年齢のチェックくらいはしておいて損はないと思います。

ちなみに、転倒する場所の第一位は知っていますか?

それは、みなさんが慣れ親しんだ『家の中』です。意外と屋外では転ばないんですよね。

いかに家の中で油断しているか、家の中が危険か、少しでも感じてくれれば幸いです。

- 「自分は大丈夫」と思わず、骨年齢チェックをしておく

- 家の中の転倒対策も忘れずに

大腿骨頚部骨折は本当に多い骨折です。

家族や自分を守るために、知識と予防をしっかり意識していきましょう。