この記事は『ROMとモビライゼーションの違い』についてお伝えしています。

「関節可動域が低下してるからROM-exをします!」

「モビライゼーションもします!」

「ROM-exとモビライゼーションの違いってなんだろう?」

関節可動域が低下している患者に対し実施するのが関節可動域訓練(以下ROM-ex)とモビライゼーションです。

理学療法士の手技として最も基本となる技術ですが、そのやり方をしっかり理解している学生はあまり多くありません。

ROM-exは単に関節を動かせばいいだけではありませんし、モビライゼーションとはいったい何なのかを知っている学生も少ないのが現状。

ここでは、理学療法士の基本技術になるROM-exとモビライゼーション尾違いと実施の目的とポイントをお伝えしていきます。

【参考書】

ROM-ex(関節可動域訓練)とモビライゼーションの目的の違い

ROM-exとモビライゼーションには目的に明確な違いがあります。

【ROMとモビライゼーションの目的の違い】

- ROM-ex:関節可動域の向上を図る

- モビライゼーション:関節包内運動の改善を図る

どちらも似ているように感じますが、ROM-exは『可動域』という数値化できる対象に介入するのに対し、モビライゼーションは『関節包内運動』という数値化できない対象にアプローチします。

- ROM-exは関節可動域という実際の角度を大きくする

- モビライゼーションは動きの質の向上を図る

こういった認識でいいと思います。

リハビリで重要なのはモビライゼーション

モビライゼーションは関節を徒手で他動的に動かす治療手技。

モビライゼーションは関節機能障害の治療の一つとしてよく使われます。

関節機能障害とは、関節が上手く動かない事、つまり「関節の遊び」や「滑り・転がり」といった機能が正常に働かない事を言います。

つまり、日常生活で重要なのは関節可動域じゃなくて関節の遊び(モビリティ)なんですね。

だから関節可動域訓練をするときは、モビライゼーションを中心に行うべきなんです。

ROM-exの目的と動かし方のコツ

ROM-exの最大の目的は関節可動域を増大させることです。

関節可動域測定(以下ROM測定)の結果、可動域の低下が見られた場合アプローチを開始します。

【ROM-exの目的】

- 関節機能を正常化させる

- 関節拘縮の防止、改善

- 固有需要器の再教育

- 筋の短縮予防

- ADL活動の改善

ROM-exを実施することで様々な生体変化をもたらすので、重要なエクササイズとなっています。

ROM-exは理学療法評価学の関節可動域測定を参考に実施

ROM-exを行う際に気を付けていただきたいのがその実施方法です。

皆さんはどんなことに注意していますか?

ただ単に関節を最終域まで動かしているようでは能が無いので、その実施方法をおさらいしましょう。

ROM-exを実施するポイントはROM測定の方法に沿って行うということ。

教科書に載ってるROM測定には以下の事が書いてあると思います。

- 基本軸

- 移動軸

- 参考可動域

- 代償運動

これらを意識しながら評価していきますが、ROM-exも同じことに注意を払って実施します。

代償動作が出ていては動かしすぎですし、移動軸がぶれても効果は半減してしまうので、軸と参考可動域、代償動作に最新の注意を払いROM-exを実施していきましょう。

ROM-ex実施のポイント

ROM-ex実施のポイントは以下の6つです。

意識しながら動かしていきましょう。

- ROM制限の因子を把握し、それにアプローチする

- 痛みをチェックする

- 解剖学的に正しい方向に動かす

- 運動は全可動域に渡って行う

- 安楽肢位で実施する

- 近位部の関節から実施する

ROMの詳しい記事はこちらをどうぞ

モビライゼーションの目的と動かすコツ

モビライゼーションの最大の目的は関節包内運動を促していき、運動機能を高めていくことです。

その方法は様々で、圧迫・牽引・速度・振れ幅を変化させつつ反復的に動かす他動運動を指します。

ROM-exとの大きな違いは、運動学的に動かしていくという事でしょうか。

▽モビライゼーションの動画▽

関節軸と関節包内運動を考える

モビライゼーションを行うときにまず考えることは3つです。

- 関節軸

- 凹凸の法則

- 構成運動と副運動

これらを意識して実施していきましょう。

関節軸

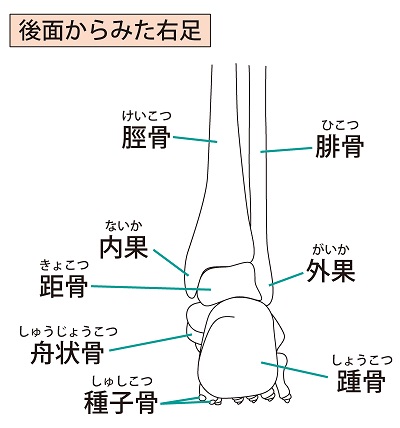

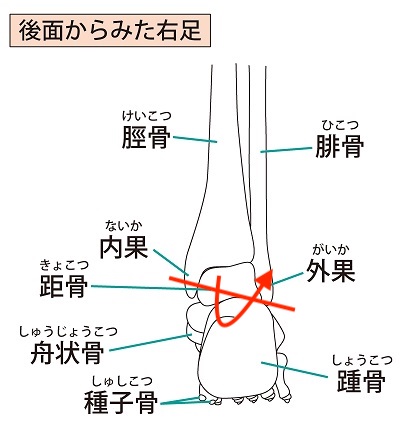

例えば足関節でいうと内果と外果の高さが異なります。

外果のほうが下で、内果のほうが高いはず。

ということは軸は内果中心から外果中心に少し斜めになっていることが分かるでしょうか。

つまり、足関節の背屈をモビライゼーションするときは、まっすぐ脛骨に向かって背屈させるのでなく、やや腓骨方向に向けて背屈させていく(内反を伴った背屈)させるといいです。

関節軸は全ての関節で異なります。

膝にはスクリューホームムーブメントという作用がありますし、股関節は関節臼蓋と骨頭の軸は斜めになっていますね(頚体角による)

その軸に合わせて動かしていくのがモビライゼーションの基本となることが、ROM-exとの大きな違いになってきます。

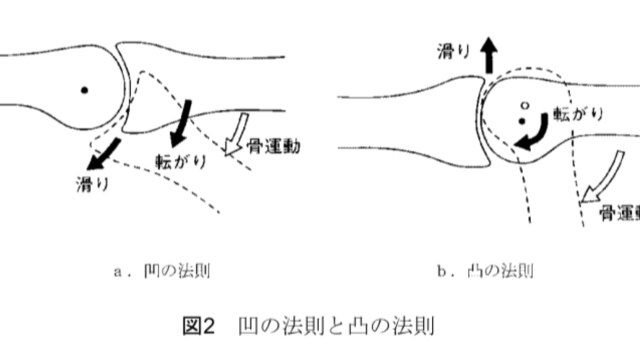

凹凸の法則

関節は出っ張ってる方(凸)と窪んでる方(凹)があります。

そして関節運動には滑り(sliding)と転がり(Rowling)があり、関節面の凹凸によって動きが異なるというのは学校で習いましたね?

- 動く側の関節面が窪んでいる(凹)場合、滑り運動は骨運動と同じ方向に生じます。

- く側の関節面が出っ張っている(凸)場合、滑り運動は骨運動と反対の方向に動きます。

これを凹凸の法則といい、その動きも意識しつつ動かしていくのがモビライゼーションになります。(軸回転というのもあるが割愛します)

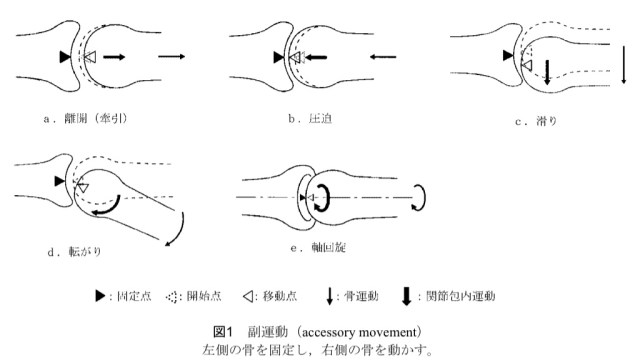

構成運動と副運動

構成運動は自動・他動で関節運動を行う際に関節包内で起こっている動きの事を言います。

滑り運動、転がり運動、軸運動がその例です。

副運動は関節の遊びとも言われ、他動的に関節を動かした細にわずかに動く関節角度の増減を伴わない運動です。

関節同士を引き離したり、滑らせたりといったことで引きおこる運動です。

この構成運動と副運動が合わさり関節運動が引きおこっているので、どちらの運動が出ていないのかを評価しておく必要がありますね。

モビライゼーション実施のポイント

【実施方法】

- 関節軸を意識しながら動かす

- 関節包内運動(滑り、転がり)を意識しながら動かす

- 構成運動と副運動を出すように意識する

その他にも、牽引を加えたり伸張を加えたりして関節の本来の動きを出していきます。

関節モビライゼーションの効果

- 機械的効果

・制限因子となる組織の伸張

・関節内の癒着を剥がす

・関節アライメントを修正し、関節包内運動の獲得 - 神経生理学的効果

・疼痛を抑制する効果

・筋緊張を抑制する効果 - 栄養・循環に対する生理的効果

・ 関節軟骨への栄養供給を促進

・血行、代謝の改善

・関節軟骨の修復を促進 - 心理的効果

・徒手接触による不安・過緊張の軽減(リラックス効果)

ROM-exとモビライゼーションの適応と禁忌

ROM-exとモビライゼーションの適応と禁忌はほとんど同じです。

【適応】

- 関節拘縮患者

- 疼痛閾値の低い患者

- 防御性収縮のある患者

- 筋スパズムのある患者

- 関節不適合のある患者

- 関節運動の機能不全がある患者

- 血行、代謝に問題のある患者

【禁忌】

- 悪性腫瘍患者

- 脊髄損傷、馬尾神経損傷

- 関節リウマチ(特に頸部)

- 関節炎

- 重度の骨粗しょう症

- 過剰運動のある関節(ゆるみのひどい関節)

特に絶対にモビライゼーションを行ってはいけないのが以下の通りです。

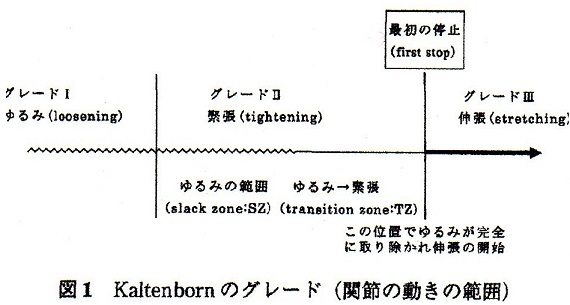

モビライゼーションの評価グレード

持続的な並進運動(カルテンボーンのグレード)

- グレードⅠ:緩み(loosening)

・関節の引き離しの増加が関知されずに引き起こされる、極めて小さい牽引

・関節かかる正常な圧迫を取り除くことができる

・疼痛の軽減を目的に活用(疼痛が強い場合)

・「現在の静止肢位」にて「牽引(あるいは小幅での振幅)」を用いる - グレードⅡ:緊張(tightening)

・たるみ域(slack zone)の中で『関節を囲む組織の緩みがとれる極めて小さい抵抗感が生じるポイント』から、次に組織がピンと張るまでの範囲を超え、移行区域(transition zone)という抵抗感が感じられる範囲の最後に生じる顕著な抵抗(first stop)までの動き

・「現在の静止肢位」にて「牽引」を用いる - グレードⅢ:伸張(stretching)

・first stopから更に可動させることにより組織を伸長させる動き

・いわゆる「関節モビライゼーション」は、グレードⅢの併進運動を指すことが多い

・「静止肢位」あるいは「治療肢」位にて「牽引」や「滑り」を用いる

まとめ:ROM-exとモビライゼーションを上手く使い分ける

ROM-exとモビライゼーションは似ているようで違います。

患者の症状に合わせた手技決定が求められますので、十分な評価の後実施しましょう。

ROM-exもモビライゼーションも効果が認められる技術になります。

しっかりと勉強し、実技練習も重ねて様々な環境で使えるようにしていきたいですね。