「ICFやれって言われるけど、そもそも何のためにやるの?面倒くさいんだけど。」

「ICFやれって言われてもやり方が良くわからないし何書いたらいいか分かりません!」

ICFは国際生活機能分類と言われ、世界で実用されています。

ICIDHと違い、ICFは疾病の有無にかかわらず全ての人を対象としているのが特徴です。

ICFを使うことで対象が本当に何を望んでいるのかが分かるので、理学療法学生は問題点抽出の前にICFに自分の行ってきた評価を分類し、解釈する…のですが、なかなかうまくいきません。

学生自身ICFに興味がないのもそうですが、十分な教育(分かりやすい指導)を受けてこなかったのも背景にあります。

そこでここでは、ICF分類をするために「どこに」「何を」「どうやって」書いたらいいかの説明をします。

可能な限りかみ砕いてお話しするので内容は不十分かもしれませんが、学生が使うには十分な内容になっています。

ICFが苦手だな、と感じている学生はぜひご活用ください。

【参考文献:「国際生活機能分類-国際障害分類改訂版-」厚生労働省】

【参考書】

なぜICF分類をしなければいけないのか?

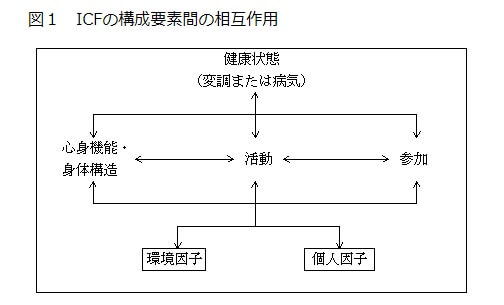

人が健康で生きていくことを「生活機能」といいます。

その生活機能が制限されている状態を「障害がある状態」ととらえます。

この障害は身体機能のみならず、活動や参加にも不利益をもたらすのは分かりますよね?

足が痛い(障害)と外出(活動)もできませんし、趣味のダンス(参加)にも参加できません。

この「生活機能」と「障害」の関連性を詳しく分類分けし、理解しやすくするチャートのようなものがICF分類です。

ICFの相互作用チャート

【出典:「国際生活機能分類-国際障害分類改訂版-」厚生労働省】

患者の「生活機能(健康で生きていくこと)」に対し「障害」がどの程度影響を及ぼしていくのを理解し、どの部分にアプローチしていけばいいのかを分かりやすくするので、ICF分類を実習では活用していくんです。

ICFを書くには機能分類を簡単に知ろう!

ICF分類はとりあえず書かないと意味がありません。

分類項目は6つあります。

- 健康状態

- 心身機能・構造

- 活動

- 参加

- 環境因子

- 個人因子

- 心身機能:身体系の生理的機能(心理的機能を含む)

- 身体構造:器官、肢体とその構成部分などの、身体の解剖学的部分

- 活動:課題や行為の個人による遂行

- 参加:生活・人生場面への関わり

- 環境因子:人々が生活し,人生を送っている物的・社会的・態度的環境

- 個人因子:個人の人生や生活の特別な背景

このように分類されていますが、良くわかりませんよね?

まずは、キミの行った評価をどこに落とし込んでいけばいいのか?をハッキリさせましょう。

せっかくの評価を無駄にしないように、なるべくわかりやすく説明しますのでガンガンとチャート用紙に書きこんでいってください。

健康状態には何を書いたらいいの?

健康状態の場所には主に病気やケガ、心理的ストレスの事を書きます。

- 病名

- 疾患名

- 怪我状態

- ストレス状況

- 精神的状態

健康であればそれを書くべきだし、悩みがあって落ち込んでいたり、妊娠中であればそのこともここに記載します。

健康状態の記載例

健康状態には、原因となる疾患や病気、既往歴などを書いていきます。

- 主病名

- 障害名

- 既往歴

など、一般的に健康である状態でないものを書いていきます。

簡単に言えば問題となる病名や障害名を書いていけばいいんです。

- 大腿骨頸部骨折など

- 脳梗塞など

- 肩関節周囲炎など

- 糖尿病

- 慢性腎不全

- 白内障

- イレウス

- 認知症

- 構音障害

- 骨粗しょう症

逆にプラス面としては

- 全身状態安定

- 後遺症なし

- 服薬管理できている

- コミュニケーション可能

- 危険行動なし

などを記載していきます。

心身機能・構造には何を書いたらいいの?

【心身機能】

- 四肢の動き

- 感覚(視覚・聴覚・味覚など)

- 内臓機能

- 精神

などの機能的な面を書きます。

【構造】

- 皮膚

- 関節

- 筋

- 靭帯

- 骨

- 内臓

などの構造面について書きます。

機能はその臓器や部位の「働き」を表し、構造はその臓器や部位の「器質的状態」を表します。

心身機能・構造の記載例

心身機能、身体構造には機能的な問題点を書けばいいんです。

患者が機能的・構造的・解剖学的に上手くできない事を書いていきます。

もちろん単語でなく文章でもOK。

- 四肢欠損

- 義足

- 排尿障害

- 多汗(夕方に多汗になる)

- 口渇(常に口の渇きを訴える)

- 抑うつ

- 痛み(寝返り時の痛み、階段昇降時の痛み)

- 関節可動域制限(左下肢が伸びずらい、肩が上がらない)

- 筋力低下(左下肢の筋力低下、腹筋が弱く起き上がるときに反動を使う)

- 感覚障害(表在感覚は低下しているが痛み刺激は分かる)

- 病的反射

- 難聴

- 白内障による視力障害

- 構音障害による弾発性言語

- コミュニケーション障害

逆にプラス面としては

- 排泄リズム良好

- 術後の痛みなし

- 障害部位以外は健常

- 難聴あるが補聴器でコミュニケーション可能

- 著明な筋力低下なし

などを記載していきます。

活動には何を書いたらいいの?

活動には目的を持った動作、行動を書きます。

まず日常生活活動である5つがここに入ります。

- 食事

- 整容

- 更衣

- 入浴

- 排泄

これらがどのような状況下を書き出していきます。

その他の活動として

- 職業的動作(パソコンの使用など)

- 余暇活動(散歩など)

- 文化的活動(スポーツ活動やIT機器の使用など)

- 社会生活(社会でうまく生活していけているかなど)

これらも生活に必要な活動なので、全てがここに入ります。

活動の記載例

活動には、生きる・生活するにあたって必要な活動の制限や状況、できることを書いていきます。

- 移動困難

- 車いす使用

- 杖歩行見守り

- 階段昇降困難

- 職場まで公共交通機関を利用

- 車の運転必須

- 寝返り、起き上がり可能

- 車いす操作自立

- 10分の連続歩行可能

- トイレ動作自立

- 足の爪が切れない

- 下着をつけられない

- 家事動作必須

- くつのカカトを踏みつける

- コミュニケーション可能

- 単語での理解はできる

逆にプラス面としては

- 車いすで移動可能

- 公共交通機関の利用可能

- 起居動作自立

- 趣味活動ができる

- ナースコールを押せる

などを記載していきます。

参加には何を書いたらいいの?

参加には対象が様々な事に積極的に参加できているかを記載していきます。

- 家庭内での役割(炊事・選択・買い物・ごみだしなど)

- 社会的な役割(仕事や地域行事など)

- 政治的役割(市民活動、ボランティアなど)

- 文化的役割(教育、スポーツ活動など)

これらがここに該当します。

活動は動作そのものを指し、参加はその活動に参加する行動の事を差します。

参加の記載例

参加には、生活場面への関りについて書いていきます。

学生の多くは、この「参加」がなかなか書けません。

趣味活動もそうですが、日常生活の中でも参加はたくさんあります。

ここは、マイナス面とプラス面を混ぜて出しますが、自分で判断して良い面・悪い面を考えてください。

- 買い物に行ける/行けない

- 身振り手振りでコミュニケーション可能

- 目線で相手に気持ちを伝えようとする

- 敬老会に月1度参加する

- 家事は全て自分でしなければならない

- 毎朝のラジオ体操が日課

- 自発的動作なし

- オリエンテーションにみんなで参加できている

- おとなしく、協力的である

- 食事の時間を理解している

- 趣味のフットサルに復帰したい

環境因子には何を書いたらいいの?

環境因子は大きく3つに分類されます。

- 物的環境(生活用品・自然環境など)

- 人的環境(介助者・介助支援・対人関係など)

- 社会的環境(福祉サービス・行政サービス・制度や政策など)

これらが対象に対してどのような影響を与えているかを記載していく箇所です。

更にわかりやすく記載していくと以下の通りになります。

【例】

- 物的環境:住居・交通の便の環境、福祉用具や自然災害の有無など身の回りの環境に関する状況。

リハで多いのは「信号のない交差点を渡る」「トイレに手すりがない」「杖を使用して外出する」など。 - 人的環境:家族・知人・近隣住民・職場スタッフなどの関係。

「日中独居」「家族が面会に毎日来る」「地域交流なし」など。 - 社会的環境:医療提供サービスや福祉サービスを利用する環境にあるか。

「介護保険申請中」「年金暮らし8万円/月」「2か月に1度A病院を定期受診」など。

これらは良い影響を与える「促進因子」と悪い影響を与える「阻害因子」に分けられます。

環境因子の記載例

環境因子は生活を送るための「物理的な環境」です。

ここには認知機能や身体機能は含まれませんが、介助者の認知機能や身体機能は含まれるのがポイントです。

- 車いすのサイズが合っていない

- 介護保険の申請ができておらず、福祉用具のレンタルができない

- 自宅はバリアフリーであ

- 手すりが右側にあれば階段昇降可能だが、家の手すりは左側

- 杖の高さ調整が自分でできない

- 限られた環境の中でしか活動できない

- エレベーターのないマンション5階在住

- 介助者が高齢

- 介助者は膝に持病あり

- 息子が介護に協力的

- 祖母が周りの目を気にするタイプ

- 老健の申し込み済み

- ヘルパーの利用が可能

- 経済的に厳しい/余裕がある

- 手すりがあれば移動可能

- 一人暮らし

逆にプラス面としては

- 家がバリアフリー

- 電動ベッドが設置されている

- 息子・娘が近所に住んでいる

- エレベーターあり

- 担当ケアマネージャーあり

などを記載していきます。

個人因子には何を書いたらいいの?

個人因子はその人個人の個別性を記載していきます。

第一印象や、情報収集からドンドン書き出せるこうもくですので、その人を特定できる要因があれば書きだしていくといいでしょう。

【個人因子となりうる項目】

- 年齢

- 性別

- 生活歴

- 職業歴

- 学歴

- 価値観

- ライフスタイル

- 趣味

- 性格

もしかしたらこの個人因子によって健康状態に悪影響を与えているのかもしれません。

軽く見がちですが、しっかりと書き残していきましょう。

個人因子の記載例

個人因子はその人個人にしかない特徴や問題点を書いていきます。

また、生活上特別な背景などがあれば記載していくと良いですね。

- 氏名(必要なら)

- 生年月日(必要なら)

- 年齢(18歳だが完全麻痺、90歳代だがADL自立)

- 性別(高齢女性など)

- うつ傾向

- 内向的な性格

- 利き手

- 趣味(週1回の体操教室の参加など)

- 怒りっぽい

- 家族と疎遠

- 飲酒、喫煙する

- トラックの運転手のため自動車運転必須

- リハ拒否あり

- 家族の面会頻度が低い

- 元医師のため発言に注意

- 時間に厳しい

- アレルギーあり

- こだわりが強い

逆にプラス面としては

- リハに協力的

- 積極的

- 介護保険認定済み

- 友人や仲間が多い

- 温和な性格

などを記載していきます。

ICFで患者が具体的に何を望んでるのか理解できる

ICFは全ての人を対象としており、その健康にかかわるすべての側面をくみ取れるチャートとなっています。

その目的は大きく3つ挙げられます。

- 健康に関する身体状況、健康に悪影響を及ぼす因子を理解する。

- スタッフ間でのコミュニケーションツールとして活用し、多職種間のサービス向上を図る。

- 時期の違いによる変化を追い、目標設定の微妙なズレを修正していく。

これがICFを利用する目的です。

ICFで患者の評価項目をチャート化することで、どの項目が健康な生活の制限因子になっているのかを予測することができるんです。

「杖歩行自立」は良いのか悪いのか?

杖歩行自立

そう聞くと良いことだと思うかもしれません。

しかし、これが『30歳女性、1児の母、週2回の買い物、月に1度友達とランチに行くのが趣味」だったらどうでしょう。

杖歩行自立は促進因子でなく、阻害因子になりかねませんよね。

部屋のいたるところに手すりがついている

これも良いことだと思うかもしれません。

しかし「車いす自立生活 実用廊下幅67cm 日中独居」だった場合、手すりは生活する上での阻害因子です。

このようにICFはその人と環境や身体機能を照らし合わせ、何が良くて何が良くないかをハッキリさせるツールとして用いることができます。

学生はまず、自分の評価項目をICFのどの部分に落とし込むことができるのか?を理解し、そこにはめ込んでいってください。

そして、その評価項目が対象者にとって促進因子なのか阻害因子なのかを考えることで、より明確なリハビリ目標が立てられるようになります。

ICFの使い方をできるだけ簡単に説明しましたが、少しでも実習中の参考になれば幸いです。

ICFシートを作ったら次にどうする?