臨床実習が始まる前に、学生からこんな質問が良く飛び出します。

「どんな勉強をしておけばいいですか?」

確かに、学生は気になりますよね。

今回は、実習前に学習しておくべき領域をピックアップしていきます。

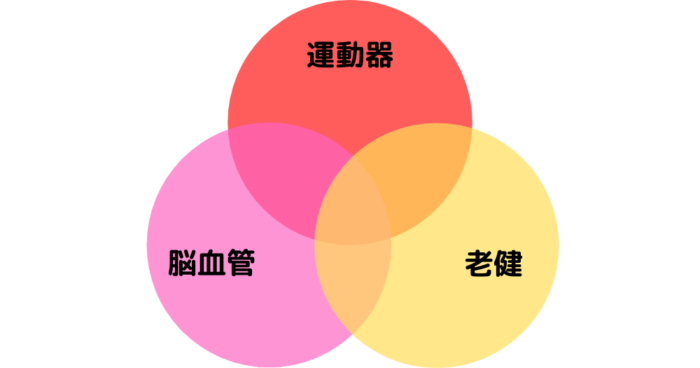

- 運動器(整形外科)疾患が主な病院

- 脳血管(脳神経外科)疾患が主な病院

- 廃用(高齢者施設・老健)疾患が主な病院

- 全ての実習先で必要な勉強

の4つにスポットを当てていきます。

勉強するにしても、どんな病院に臨床実習に行くのかを知っておかなければ勉強する領域分かりません。

整形外科が主体の病院なのに、脳卒中や小児リハビリの勉強をしても無駄ですからね。

まずは自分が実習に行く先の情報を仕入れます。

情報を仕入れる方法は

- 先輩に聞く

- 先生に聞く

- 直接電話で実習先に聞く

という方法があります。

特に「3」は実習前に電話をする機会があると思いますので、その時に聞いておきたいですよね。

聞き方としては「どんな疾患が多く、どの分野を予習しておけばいいですか?」と聞いておけばOKです。

そうすると「物理療法を勉強してきてください」とか「脳卒中の勉強をしてきてください」とか言われると思います。

では、ここから先は

- 整形外科の場合

- 脳神経外科の場合

- 老健の場合

- 全てに必要な基礎勉強

の4項目で必要の勉強を疾患別にお話していきます。

整形外科(運動器疾患)の実習前に必要な勉強・知識

運動器疾患って何?

「運動器」とは、骨、関節、筋肉、靱帯、神経といった人間のからだの動きを担当する組織・器官のことです。

それらが損傷し、治療していくリハビリテーションのことを「運動器リハビリテーション」なんて言いますね。

スポーツ外傷や交通事故、加齢に伴う変化や転倒など、受傷機転は様々です。

運動器疾患に絶対に必要な評価項目

- 疼痛評価(VAS NRS)

- 視診・触診

- ROM-t

- MMT

- 肢長・周径

- 歩行

運動器疾患に必要な勉強

整形外科等、運動器疾患をメインに扱う実習先にどんな勉強をしていけばいいのか?というと以下の通りになります。

【ここを押さえよう!】

- 解剖学(筋・骨・靭帯・末梢神経)

- 運動学(起居動作・歩行・筋)

- 運動療法学(ストレッチ・筋力増強運動・歩行)

- 装具学(膝装具・杖・車いす)

- 物理療法学(温熱療法・電気治療)

- 疾患学(大腿骨頸部骨折、腰椎圧迫骨折など)

全部網羅するのは大変だと思いますが、基本的な内容でかまいませんので、少しだけ勉強しておくことをおすすめします。

実習ではいくつか質問が飛んできますが、そこまで難しい質問は無いと思います。

- 膝の屈伸で下腿が回旋するけど、この現象の名前は?

- 歩行周期ぜんぶ言える?

- 中殿筋が弱くなるとどんな事が起こる?

という基礎的な質問に答えられればいいです。

わからなくても、実習中に学んでいけばいいんです。

これらの基礎を固めておき、実際に患者を目の前にしたらその患者の特徴について学んでいけばいいですからね。

基本となる参考書はこちらです。

持ってない人は確実にゲットしておきましょう。

整形外科で学生が担当になりやすい運動器疾患

学生のケースになりやすい運動器疾患はズバリ「大腿骨頸部骨折」です。

高齢者の骨折の実に半数近くを占めており、急性期・回復期の病院には必ずいます。

大腿骨頸部骨折を症例に持つ可能性が極めて高いと言えますね。

その他、脊椎圧迫骨折・変形性膝関節症が症例としては多いですね。

上腕骨外科頸骨折も高齢者の骨折頻度としては多いのですが、

治療が難しいため学生には割り当てられる機会が少ないです。

ちなみに、私の学生の頃の運動器疾患のケースは膝蓋骨骨折と脊柱圧迫骨折でした。

大腿骨頸部骨折の評価・リハビリはこちら≫

脳血管疾患(脳卒中や脊髄損傷、パーキンソン病)など脳神経の勉強

脳血管疾患ってなに?

脳血管疾患とは、脳動脈に異常が起きることが原因でおこる病気の総称です。

- 脳出血

- 脳梗塞

- 硬膜下血腫

- アテローム性血栓症

いろいろありますが創傷して脳血管疾患と言います。

特徴としては、麻痺・言語障害・認知機能低下・高次脳機能障害が出てくることですね。

障害された部位によって、その程度・種類が変わるので非常に難しいです。

脳血管疾患に絶対に必要な評価項目

- 片麻痺機能検査(ブルンストロム)

- 感覚検査

- 病的反射

- 認知機能検査(HDS-R)

脳血管疾患に必要な勉強

脳血管疾患の範囲はメチャクチャ広いので、障りの部分だけ勉強しておけばOKです。

【ここを押さえよう!】

- 解剖学(脳・骨・筋・神経)

- 運動学(起居動作・歩行)

- 装具学(短下肢装具・杖)

- 日常生活活動(片麻痺の動作)

- 病理学(認知症、片麻痺)

脳血管障害の患者は、同じ部位の損傷でも人によって症状は様々。

片麻痺患者を目の前にして、「なんだこれ…どうしよう?」とビビるのでなく「この症状が片麻痺か…教科書に載ってたのと同じだ」と余裕が持てれば十分。

これらの基礎を固めておき、実際に患者を目の前にしたらその患者の特徴について学んでいけばいいですからね。

脳卒中の評価・治療法はこちらの記事でも詳しく解説しています。

絶対に抑えておきたい情報が網羅されている参考書がこちらです。

「脳卒中」絶対に勉強しておきたいポイント

脳血管を見るにあたり、絶対に勉強しておくべきポイントは

- 片麻痺機能検査(ブルンストローム、上田の12段)

- 認知機能検査(MMSE、HDS-R)

- 動作観察

- ADL(FIMやバーセルインデックス)

特に脳梗塞や脳出血で片麻痺になった患者に対して片麻痺機能検査は必須項目になるので、脳卒中が多い病院と分かったら上記項目は覚えていく事をお勧めします。

高齢者施設(老健やデイサービス)などの勉強

老健って何?

高齢者施設(老人保健施設)での実習は病院の実習と少し異なります。

病院でのリハビリは社会復帰や在宅復帰を目指すものですが、老健は「維持期・療養」と呼ばれ身体機能の維持を目的とします。

受傷して何年も経った方、いわゆるプラトーに達した方のリハビリをするので大きな改善は見込めません。

でも今ある能力(残存能力)を駆使して環境設定等でよりよい生活を提供するのが理学療法士の役目となります。

また、廃用症候群の予防も重要課題となります。

また、疾患学はもちろん、老年医学の知識も重要になってきます。

老健に絶対に必要な評価項目

- バイタルサイン

- 運動機能評価(10m歩行、TUGなど)

- バランス評価(BBS、FRTなど)

「老健」で絶対に勉強しておきたいポイント

【ここを押さえよう!】

- 老年医学(老人の特徴・リスク管理)

- 疾患学(運動器・脳血管・内部疾患など)

- 日常生活活動(老人のADL)

- 運動療法学(高齢者の運動)

介護保険制度についても知っておきたいところですが、学生にとってはちょっと難しいので指導者から教わる程度でいいと思います。

最重要課題は『リスク管理』です。

カルボーネン法や運動療法中止基準なんか知っておくとGOOD。

これら施設では、病気や怪我を治療するというよりも「廃用症候群の予防」に重きが置かれます。

廃用症候群の評価・治療はぜひご確認ください。

車いすの名称や動かし方なんかも知ってるといいですね。

老健に実習に行く人にお勧めの参考書がこちらです。

学生が老健で気を付けたいポイント

老健での実習は、勉強の大変さというより、「何したらいいのか分からない」「上手くコミュニケーションとれない」といった気苦労が多いです。

だからコミュニケーション能力を高めておくことが必要!

いつも笑顔で、大きな声で、話すときは下から見上げるようにを基本に接してあげてください。

例えば、ちょっとした空き時間に「あの人とコミュニケーションとっといて」とか言われることも。

これ、結構きついんですよね、人見知りには。

だから初対面の人には「どんな話をするか?」をもう決めておくといいかもしれませんね。

高齢者が食いつきやすい話は

- 生まれた土地

- 趣味(野球・相撲・電車・釣りなど)

- 仕事の話(もちろん相手の)

- 子育ての話(特に女性はよく食いつく)

なんかが良いです。

つまり、あなた自身もそれなりの知識を持っていないとダメ。

野球や囲碁など、少し勉強しておくと役に立つかも・・・?

全ての実習先で必要な基礎的な学習範囲

臨床実習に臨むにあたり、必要な知識というのもあります。

- 評価学

- 運動療法学

この辺りは抑えておきたいです。

特に評価のやり方を重要視する指導者も多くいますし、ROM-tやMMTのやり方をキチンと学習してきたほうが良いです。

そして、その評価結果から治療法を考えるのですが、提供する運動を知っておかなければなりませんね。

「大殿筋を鍛えたい」という目標に対し、キミは何個運動を思い浮かべられますか?

運動療法を提供するのはとっても重要なので、いろいろな運動を知っておくと役に立ちますよ。

まとめ:勉強領域別に広く浅く学んでおこう

臨床実習に対し、勉強をするのはいいことですが、あまり深い知識を仕入れなくても大丈夫。

教科書に載っている疾患と、実際に対峙する患者では絶対に違いますし、教科書通りにいかない事は本当に沢山あります。

だから実習先で多い疾患に対してサラッと勉強しておき、実習中に学んでいくスタイルが一番いいと思います。

実際に臨床実習で学生に求められる水準に「学力や知識」の項目はありません。

臨床「実習」ですから、実際に習う場です。

事前知識はほどほどにし、実際に医療現場を体験しにいくことを楽しみにしていてくださいね!