この記事はROM(関節可動域)について説明しています。

関節可動域訓練は理学療法の基本だそう。

関節可動域訓練は臨床実習で指導者が、学生に出来ておいてほしい技術の中で第一位に輝くほど基礎中の基礎。

実際に私も学生の頃全くできてなくて指導者にたくさん注意されました…。

ここでは、学生の頃の経験と今の指導者としての経験から、関節可動域訓練(ROM-ex)の基本をしっかりと学べるように順序だててお伝えしていきます。

- ROM-exの種類は?

- ROM-exの目的は?

- ROM-exの効果は?

- ROM-exを臨床に役立てる方法は?

学生が疑問を持ちやすいことを解説していきます。

参考|関節可動域 臨床現場に活かすROMの実践書/園部俊晴/編著 奈良勲/監修

関節可動域訓練(ROM-ex)の種類

関節可動域訓練の種類は主に3つです。

- 他動運動

- 自動運動

- 自動介助運動

これに抵抗運動を加える場合もありますが、抵抗運動は筋力強化やストレッチの部類に入るのでここで紹介しません。

①他動運動

他動運動は患者が一切の筋収縮をせず、セラピスト自身で関節を動かす方法です。

ROM-exといえばこの方法が一般的で、学生が最も使用する関節運動ですね。

他動運動を行うメリットは以下の3つです。

- 筋収縮が入らないので最大可動域を動かすことができる

- 純粋な関節の動きを知ることができる

- 関節構成体に対してアプローチができる

まず筋収縮が入らないので、関節の最大可動域まで動かすことが可能。

関節には「副運動」と呼ばれる関節の遊びがありますが、その部分までしっかりと動かすことができるので関節可動域幅の増大が期待できます。

そのため、関節自身の動きを把握しやすく、筋が邪魔をしないので関節構成体(関節包・靭帯・骨・軟骨)に問題がある患者に適したアプローチ方法と言えます。

他動運動が効果的な例

変形性関節症、関節拘縮、関節炎、片麻痺、感覚障害など

②自動運動

自動運動は患者自身が関節を動かしていく方法です。

自動運動を行うメリットは以下の3つです。

- 痛みの出ない範囲で動かすことができる

- リハビリ実施時間以外でもできる

- 筋力の維持・向上が図れる

自動運動は自分で動かすので、他動運動に比べると可動域は小さいです。

なので、関節可動域の向上というより、関節可動域の維持が目的として使われます。

自分で動かすので、痛みの出ない範囲で動かせるのもポイントで、心理的にも他動運動より安心して行えます。

また、セラピストの手を必要としないのでリハビリ実施時間以外にも自主練習として運動できますし、筋収縮も伴うので筋力強化としても活用できるので、亜急性期から回復期の患者に適したアプローチといえます。

自動運動が効果的な例

大腿骨頸部骨折術後、靭帯損傷、こわばり、廃用症候群など

③自動介助運動

自動介助運動は、患者自身に関節を動かしてもらい、セラピストが動きを誘導していく方法です。

自動介助運動を行うメリットは以下の3つです。

- 筋力が弱くても関節運動ができる

- 正しい関節運動を教えることができる

- 自動運動に比べて関節負担が少ない

自動介助運動は、自動運動を介助するわけですから筋力低下がある患者に対して効果を発揮します。

筋力低下があると代償動作を使ってしまうので、それを抑制するために介助したりします。

また、関節運動が上手くできない患者に正しい動きの方向を伝えたり、関節痛のある方に対して負担を軽減させるために介助したりもします。

自分である程度動かせるけど、自動運動では正しい運動ができない場合に導入されることが多いですね。

自動介助運動が効果的な例

片麻痺(ステージ3以降)、骨折術後、運動失調、協調性障害など

関節可動域訓練(ROM-ex)の目的

関節可動域訓練の目的は「関節拘縮の予防・改善」です。

関節を動かさないまま過ごしていると、関節可動域に制限が生じ、拘縮が生じます。

拘縮の発生や促進に関する要因には、加齢、痛み、痙縮、罹病期間などが挙げられますが、最も大きな原因は不活発・不活動を引き起こす因子です。

関節を動かさないことで拘縮が発生しやすい状態になるので、リハビリでは、関節を自動的・他動的に動かす機会を持ち拘縮の予防や改善を目的としています。

関節可動域制限はなぜ起こる?

関節可動域訓練を実施する理由は「関節可動域制限があるから」ですよね。

ではなぜ関節可動域制限が起こるのかを考えたことはありますか?

簡単に言えば「痛いから」または「もうそれ以上動かないから」の2択であると言えます。

痛みが出てれば、それ以上動かせるわけがありません。

関節の可動範囲を超えて(例えば、肘を90度伸展させるなど)の運動は当然できません。

あなたの見ている患者は

- 痛みによる関節可動域制限

- 物理的(骨が当たる、皮膚が伸びない、筋の短縮など)な関節可動域制限

のどちらかを考えてみてください。

関節可動域制限を難しく考える必要はありません。

ただ単に筋肉が短縮・伸張性低下していたり、それにより痛みが出ているから動かないんです。

関節可動域制限の因子

関節可動域制限の原因は「痛み」または「物理的制限」と言いました。

それを難しく話すと以下の通りになります。

※別に詳しく知らなくてもいいので、レポートに書くときや、バイザーに説明する時に活用してください。

関節は

- 関節軟骨

- 関節体

- 関節包

- 関節腔

から成り立っていて、それらを保護したり強固にするために

- 靭帯

- 関節円盤

- 関節唇

- 滑液包

があります。

関節構成体は、骨頭と関節窩が「骨(コツ)」ですが、それ以外は「結合組織」で成り立っているんです。

さらに、関節可動域制限の最大の原因である「関節拘縮」は

- 皮膚

- 結合組織

- 筋

- 神経

- 関節

が原因であり、主に結合組織が原因で拘縮が進んでいる場合が多いんです。

これが「物理的な関節可動域制限」と言われるもの。

ちなみに、神経の切断や変性による拘縮も、二次的に筋緊張の不均衡、結合組織の柔軟性低下が原因なので、関節拘縮を簡単に言うと「軟部組織・結合組織が関与している」と言えます。

骨や関節自体に運動神経は通っていないので、関節可動域制限は関節を保護する関節包・靭帯・筋膜などの結合組織、そして筋の器質的な変化が原因であると言えます。(主だった外傷や炎症が無い場合)

ということで、関節可動域制限はまず軟部組織の器質的変化に注目すべきであり

- 筋の機能的変化

- 靭帯・腱・関節包の機能的変化

- 関節自体の動き

へと考えを深めていく必要があります。

要は、関節可動域制限が起こるのはまず「物理的な関節可動域制限」が起こるという事。

そこから徐々に「痛み」が出てきて、関節可動域制限を助長すると思われます。

難しい話をしましたが、簡単に言うと「痛いと動かさないよね?動かさないと関節は硬くなるよね?」ということ。

関節可動域訓練(ROM-ex)の効果

関節可動域訓練は、関節可動域を維持・向上する目的で行われますが、その効果はそれだけではありません。

【関節可動域訓練の効果】

- 関節の潤滑作用

- 筋の滑走作用

- 血流増進

- 神経系の興奮/抑制作用

- リラクゼーション作用

- 心理的作用

- 疼痛閾値の上昇

関節可動域訓練をすることで、様々な効果が報告されているので、ぜひ活用していきたい運動ですよね!

ROM-exを臨床実習で役立てる方法

関節可動域訓練を臨床に役立てようとすると、絶対に避けて通れないのが「痛み」です。

ROMをしようとすると、制限のある人の多くは痛みを伴います。

関節可動域制限が起こるのは「痛み」が原因で、関節を動かしたときに「痛い」と感じるのは、すでに器質的な変化(変形や骨折、炎症や靭帯の損傷など)が起こっていることを意味します。

だから関節可動域訓練をする場合、まずは動きそのものよりも痛みを抑制することが大切になります。

痛くない関節の動かし方を色々試してみてください。

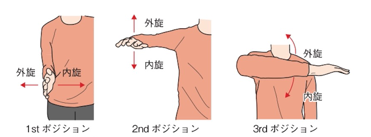

例えば、肩の内外旋1つとっても、「1st」「2nd」「3rd」のpositionでは疼痛発生の因子が変わります。

1stポジションで痛みが出ているのに内外旋のROM-exをしても、防御性収縮が出て可動範囲が狭くなりますし、炎症を悪化させてしまうかもしれません。

だったら、痛みの出ない2ndポジションでROM-exをすべきです。

同じ内外旋ですから。

言ってることは分かりますか?

痛みの出ないポジションを見つけ、動かしていくのがROM-exの基本です。

関節可動域訓練と疼痛の関連性

関節可動域と疼痛の関連性についてお話します。

※別に詳しく知らなくてもいいので、レポートに書くときや、バイザーに説明する時に活用してください。

可動域制限のある場合、ほぼ100%、可動域最終域で痛みが出現します。

この痛みが可動域制限の原因であり、痛みは一次痛・二次痛共に含まれていると考えてください。

- 一次痛は瞬間的に「ズキン!」「ビリッ!」というように感じる痛みで、痛みはすぐに消失します。

- 二次痛は筋肉痛や慢性痛のように長く続く痛みです。

痛みの受容器は関節軟骨や関節窩には無いので、多くの痛みは筋・靭帯・関節包などの結合組織から発生します。

その痛みは血流不全や柔軟性低下を引き起こし、関節可動域訓練で筋緊張を高めてしまうと可動域は低下し、痛みも増悪してしまうと言えます。

だから緊張を緩めるポジションで動かすことがとっても重要になるんです。

関節可動域訓練の方法

関節可動域制限の原因が痛みだった場合、痛みのない方法で可動域エクササイズをします。

- 背臥位・座位などの肢位を変えてみる

- 動かす速さを変えてみる

- 動かす角度を変えてみる

いろいろな方法を試してください。

痛みのない動きを見極められれば、そのまま可動範囲を徐々に広げていくだけです。

【徐々に広げるとは?】

- 肘屈曲して肩を触れるようにする

- FFDが1cm深くなる

- 可動域が1度上がる

この程度の変化です。

関節可動域制限の原因が結合組織(物理的な物)だった場合、次のようなことを試してみてください。

- 硬い部分を「温める」

- 硬い部分を「伸ばす」

- 硬い部分を「動かす」

結合組織は基本的にこの方歩で改善することが多いです。

ホットパックやマイクロ波、ストレッチなどを試してみると効果があるかもしれませんね。

まとめ

学生で多いのは、関節可動域訓練というと他動運動しかやらない場合が多いです。

確かに他動運動が最も関節の動きを把握しやすく、患者への身体的負担は小さいのですが、本当に他動運動だけでいいのかを考えてみてください。

患者に合わせた関節可動域訓練を提供し、どうしたら目的の効果を得られるか?を考えながら実施していきましょう。

【制限の原因】

- 痛み

- 物理的な制限

【制限の改善方法】

- 痛みに対しては「痛みのない動かし方を見つける」

- 物理的な制限に対しては「温める」「伸ばす」「動かす」

他にも方法はありますが、学生ならこれで十分。

関節可動域訓練は軟部組織の器質的変化に着目しなければならず、実際にはもっとずっと複雑で深い思考が必要になります。

でもそんなの難しいので、バイザーにしっかりと教わってください。

習うより慣れろ!

▽合わせて読みたい▽