各疾患には日本理学療法士協会が提唱する「理学療法ガイドライン」というものがあります。

過去の様々な研究や文献、論文から効果の有無や信頼性の高さを分類し、ガイドラインとして多くの理学療法士が作成しているもので、我々も臨床介入の参考にしています。

学生も、エビデンスのある介入をしていく必要があるので、ここでは分かりやすくエビデンスのあるもの(信頼性が高いとされているもの)をピックアップし、記載していきます。

教科書に載っていることも重要ですが、このガイドラインも重要ですのでぜひ臨床参加研修(臨床実習)の参考にしてください。

今回は肩関節周囲炎(五十肩)についてです。

50歳前後に起こる原因がよく分からない肩周辺の痛みと可動域制限を主症状とする状

態を肩関節周囲炎,五十肩,疼痛性肩関節制動症,凍結肩などとよんでいる。

医学分野でも広く使われる肩関節周囲炎は,加齢とは無関係なスポーツ選手のオーバーユースなど

の肩の痛みも含めてより広範囲なものと捉える場合もある。

【参考書】

肩関節周囲炎(五十肩)の疫学

- 発症率

:肩関節周囲炎は 50~70 代に好発 - 予後

:疼痛→可動域制限の順に変化する

:保存療法で治癒するが4か月以上経過して症状が改善しない場合は手術療法が選択される

肩関節周囲炎(五十肩)の実習で必須の評価法

肩関節周囲炎の評価法について信頼性(エビデンス)の高いものをピックアップしていきます。

肩関節周囲炎の理学療法評価

- ROM-test

:肩内旋制限と肩関節後方の硬さ、肩外旋制限と肩関節前方の硬さに関連性がある - 筋電図

:下部僧帽筋の活動不足が見られる - 触診

:烏口突起の圧痛がみられる

:患側の冷感がみられる - 動作分析

:肩挙上時の体幹の代償動作が大きくなる

:結髪動作ができると改善率が高い - 特殊テスト

:ショルダーシュラグサイン(shoulder shrug sign)

※シュラグサイン:肩外転運動時に肩甲骨が拳上する現象

ROM-exの方法

関節可動域訓練は理学療法の基本です。

関節可動域訓練は臨床実習で指導者が、学生に出来ておいてほしい技術の中で第一位に輝くほど基礎中の基礎。

実際に私も学生の頃全くできてなくて指導者にたくさん注意されました…。

次の記事では関節可動域訓練(ROM-ex)の基本をしっかりと学べるように順序だててお伝えしています。

ショルダーシュラグサイン(shoulder shrug sign)とは

- Shoulder=肩

- Shrug=すくめる

- Sign=徴候

肩をすくめるときに起こる兆候のことを言います。

Shoulder Shrug Signとは「肩甲骨を挙上させずに上肢を 90°外転できない」ことです。

肩の外転運動をお願いすると、健常者では腕だけ90ど開くことが出来ますが、肩関節周囲炎等で筋力低下・可動性低下があると肩をすくめるように肩甲骨が代償的に挙上・上方回旋してきます。

これをShoulder Shrug Signといいます。

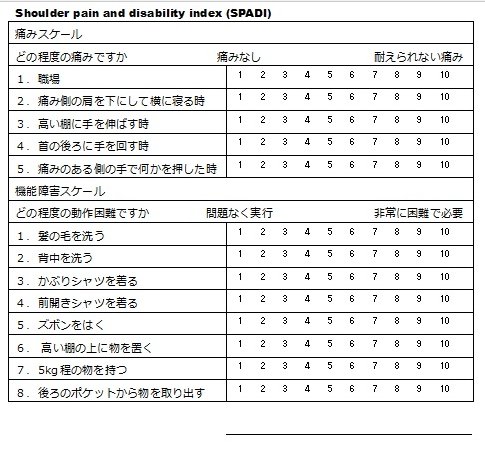

肩関節周囲炎の評価スケール

SPADIの評価スケール

肩関節周囲炎の画像所見

- MRI

:下部の関節包と滑膜の肥大 - MRI造影

:棘上筋腱の部分断裂、全断裂の有無

必要であればトレーシングペーパーを使い、画像を模写します。

肩関節周囲炎のリスク管理

- 既往歴

:脳卒中、糖尿病、甲状腺疾患、心疾患、呼吸循環器疾患など

:糖尿病や心疾患、喫煙歴などがあると疼痛が強く、治療が長期化する - 糖尿病

:肩関節周囲炎が好発 - 肩関節手術

:髄内釘手術を行った症例に肩関節周囲炎が合併しやすい - 職業

:座って仕事をする人に好発 - 合併症

:デュピュイトラン拘縮

肩関節周囲炎(五十肩)はどんな経過をたどるの?

急性期(2~3週間)のリハビリ

炎症期といわれる痛みが強い時期は、2~3週間と言われています。

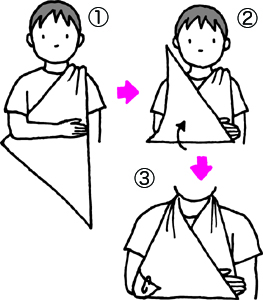

急性期は痛みを抑えることを中心に、薬物療法や三角巾固定が推奨されます。

急性期はあまり動かさず、安静にしておくほうがいいです。

三角巾の固定方法

- 三角巾の頂点を肘にあて、一方のはしを反対の肩に当てる

- もう一方のはしをけがをした腕の肩に向けて折り曲げ、首のうしろで両端を結ぶ

- 肘の箇所にはみでた部分を結ぶ

拘縮期(1~3か月)のリハビリ

3週間以降の拘縮期では、肩の関節可動域が制限されることを予防して改善することが中心です。

痛みを抑えるために内服、湿布(冷やさないタイプのもの)、抗炎症作用を持つステロイド剤や局所麻酔剤、ヒアルロン酸製剤などの関節注射が選択されますが、これは医師の役目です。

痛みが和らいだら、温熱療法、痛みを誘発しない程度の可動域訓練を実施します。

「コッドマン体操」と呼ばれる肩をブラブラさせる運動が推奨され、肩の痛みを誘発しないように十分注意しながら、上半身をリラックスした状態で、上肢の振り子運動を徐々に行っていきましょう。

コッドマン体操については、後述します。

関節周囲の筋肉が弛緩し、軟骨や靭帯にかかる圧力が減るので摩擦が軽減し痛みを感じにくくなるんです。

回復期(4~12か月)のリハビリ

この時期には積極的な運動を行っていきますが、痛みを引きずることも多いので注意が必要です。

肩甲骨の運動も大切で、肩関節の挙上・下制・外転・内転運動を実施することで肩の負担を減らし、痛みが減少します。

プーリーエクササイズ、軽いボール投げ、棒エクササイズなど、多角的な運動をするようにします。

肩関節周囲炎(五十肩)の実習で役立つリハビリ

肩関節周囲炎の理学療法介入(リハビリ)で有用性の認められているものをピックアップしていきます。

もちろん、ここに載っていない治療法も効果がある場合が多いですので、参考までにどうぞ。

肩関節周囲炎の一般理学療法

- ステロイド注射、モビライゼーション(PNF)は長期的な治療効果の差はない

- ホットパック、超音波、経皮的電気神経刺激(transcutaneous electrical nerve stimulation: TENS)、ストレッチはヒアルロン酸ナトリウム注射単独より効果がある

- 運動療法と電気治療、マッサージで肩の内・外旋以外の自動可動域と筋力が改善

肩関節周囲炎の運動療法

モビライゼーション

モビライゼーションは理学療法士の手技として最も基本となる技術です。

でもそのやり方をしっかり理解していますか?

特にROM-exとの違いは分かりにくいので、理学療法士の基本技術になるROM-exとモビライゼーションの違いと実施の目的とポイントを学んでおいてください。

ストレッチ

理学療法士としてのストレッチは、その専門性を生かした介入をしなければなりません。

この専門性を生かせなければ、ストレッチは理学療法士がやる必要はなくなってしまいますよね。

せっかく勉強したことなので、ストレッチを効果的に活用していきましょう。

コッドマン体操

肩関節周囲炎には肩関節の痛みに対する運動の基礎としてコッドマン体操が推奨されます。

「コッドマン体操」と呼ばれる肩をブラブラさせる運動が推奨され、肩の痛みを誘発しないように十分注意しながら、上半身をリラックスした状態で、上肢の振り子運動を行います。

関節周囲の筋肉が弛緩し、軟骨や靭帯にかかる圧力が減るので摩擦が軽減し痛みを感じにくくなるんです。

肩関節周囲炎の物理療法

- 温熱療法

:温熱療法を加えてストレッチを行うと効果的 - レーザー療法

: 短期的に効果 - 超音波療法

:超音波はあまり効果を認めず

肩関節周囲炎(五十肩)のリハビリまとめ

理学療法ガイドラインを見ると、上肢障害評価表(disability of the arm, shoulder and hand: DASH)の有用性が認められています。

この評価表を使っていくことをすすめたいですね。

日本の肩関節評価表は日本整形外科学会の肩関節疾患治療成績判定基準(JOA スコア)があるので、こちらも合わせてどうぞ。

肩関節周囲炎には、運動療法単独での効果、他の治療との併用での効果も認められているので、いろいろ組み合わせてみるのもいいでしょう。

ただし、発症時期によっては運動療法の積極的な介入は避けるほうが良い場合もあるので、慎重な介入が必要です。

痛みの出ない範囲でのストレッチや、関節可動最終域でのモビライゼーションが勧められるとのこと。

補助的な治療として、深部温熱療法や超音波療法が効果がある、ないといった結果も多くエビデンスは低いということも覚えておいてほしいですね。

【参考】